Le 15 juillet dernier, François Bayrou, Premier ministre le plus impopulaire de la Cinquième République, profitait de l’été pour annoncer un énième plan d’austérité.

Ainsi, en bon soldat de la macronie, il listait les premières coupes budgétaires : non-remplacement d’un·efonctionnaire sur trois partant à la retraite, suppression de plus de 1 000 emplois dans les agences d’Etat, suppression de 3 000 postes de fonctionnaires en 2026, non-revalorisation des salaires, diminution du budget des collectivités territoriales, etc.

D’autre part, son budget fera de la santé sa cible prioritaire, alors même que les hôpitaux craquent de partout, que les urgences sont saturées, que les conditions du personnel se dégradent toujours plus et que les patient·es désormais devenu·es des client·es peinent à se soigner correctement.

Mais qu’importe, Bayrou et son gouvernement souhaitent attaquer de front les personnes touchées par des affections de longue durée (ALD), augmenter le doublement des franchises sur les médicaments, et multiplier la mutualisation des achats des services hospitaliers, en passant par l’accentuation de l’ambulatoire.

Ils vont même jusqu’à proposer de récupérer les équipements des personnes décédé·es pour limiter les coûts.

Pour trouver les milliards restants, le gouvernement veut faire la chasse aux plus précaires et aux travailleureuses. Cette offensive, pour « remettre le pays au travail » va mener à une nouvelle réforme de l’assurance-chômage, une loi travail à venir, et la mise en place d’une « allocation sociale unifiée » dont les contours présagent de nouvelles attaques contre les minimas sociaux.

La suppression d’un premier jour férié, le lundi de Pâques, puis d’un second, le 8 mai, jour historique où l’Allemagne nazie a capitulé, dans un moment où le budget de guerre augmentera de 100 % est à lui seul un choix symbolique vers la contestation.

Si les retraité·es, travailleureuses ou chômeureuses seront touchées de plein fouet, il ne faut pas oublier le sort que réserve l’Etat français aux étudiant·es. Depuis l’élection de Macron, le coût de la vie a augmenté de 32 % : hausse des loyers, des transports, des frais d’inscription, de la nourriture, des frais médicaux, etc.

Et combien même si les scandales d’État frappent l’Hexagone depuis la première élection de Macron : 26 de ses ministres ou anciens ministres sont mêlées à des affaires judiciaires. Ces derniers mois, Bayrou, est visé lui-même dans l’affaire Bétharram, Aurore Bergé est visée pour « faux témoignages » dans le scandale des crèches, et enfin le scandale des eaux contaminées qui aurait rapporté plus de 500 millions d’euros à un grand groupe.

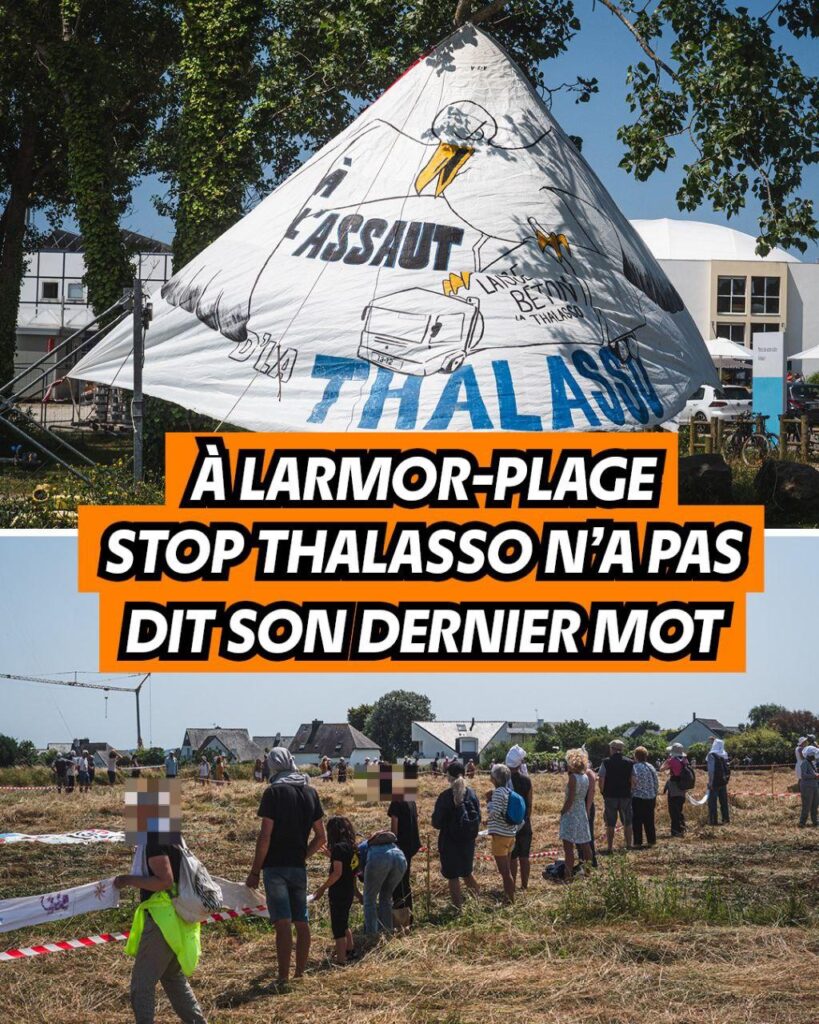

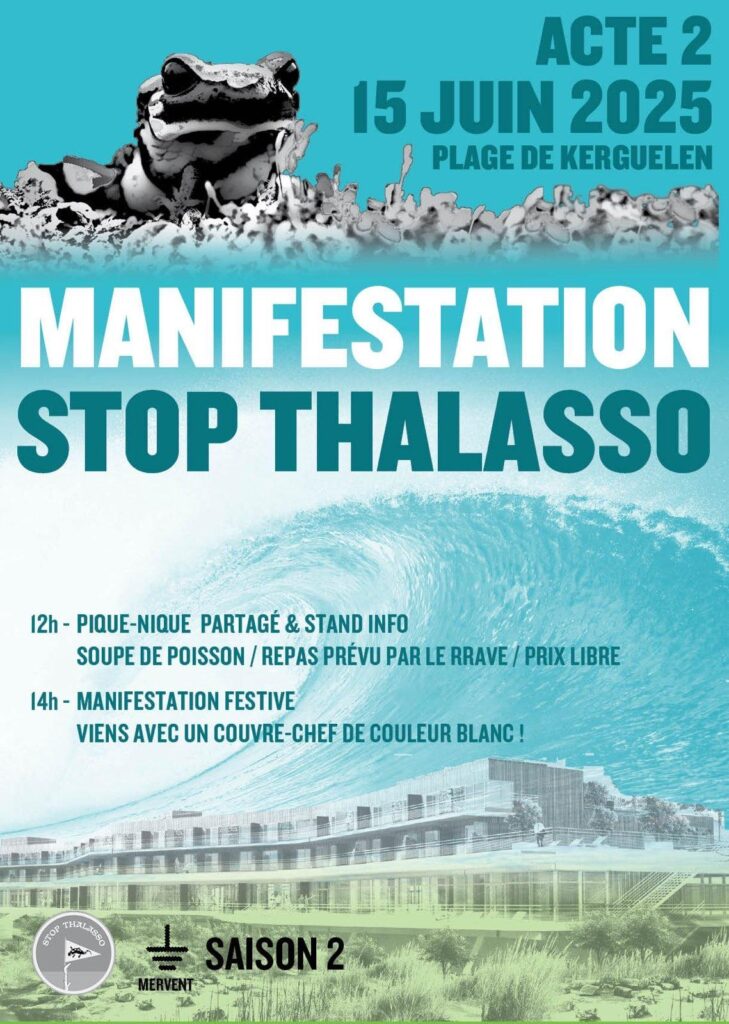

Aujourd’hui, le capitalisme est roi d’un État qui le protège tout en appauvrissant les plus précaires d’entre nous et en menant des projets écocidaires comme la promulgation de la loi Duplomb, le chantier mortifère de l’A69 ou la construction de bâtiments de luxe gentrifiant nos villes. La macronie et ses allié·es sont les vassaux de cette débâcle.

Alors que faire maintenant ?

Les quelques exemples résumés ci-dessus sont-ils l’étincelle d’un nouveau mouvement ? Dans nos lieux de vies, auprès de nos collègues, familles, amies et camarades, il existe un sentiment profond de colère et une lassitude face à l’inaction de la gauche institutionnelle.

Frustationmag rappelle qu’ « il faut bien reconnaître : aucune issue institutionnelle ne semble aujourd’hui envisageable face au problème auquel nous sommes confrontés ».

De cette lassitude, il subsiste depuis plusieurs années un désir d’auto-organisation populaire. Le budget Bayrou est-il ce carburant qui manquait ? Toujours est-il que dès le début du mois de juillet, la date du 10 septembre et le mot d’ordre « Indignons-nous : bloquons tout » commencent à circuler. Depuis, des groupes voient le jour et se réunissent, d’anciennes ou de nouvelles revendications émergent, des AG s’organisent aux quatre coins de l’Hexagone et on discute des meilleurs moyens pour contrecarrer le plan d’austérité imposé par le capitalisme.

Mais pour que le 10 septembre ne soit pas qu’un feu de paille, il est nécessaire de réinventer la lutte, de rénchanter nos espaces communs, de trouver de nouveaux moyens d’actions et d’être créatif·ves. Car on le sait, les manifestations, occupations ou pétitions ne font plus peur à un pouvoir s’accrochant coûte que coûte à la survie de ses privilèges. Enfin, il paraît important de ne pas se laisser déborder par l’extrême droite présente comme lors du mouvement des gilets jaunes et qui déversait la haine et la peur de l’autre. Opposons-lui notre solidarité et notre tolérance !